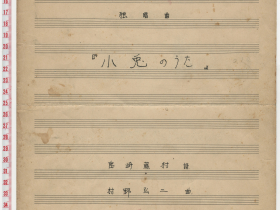

《小兔のうた》の譜面には、「島崎藤村詩」「小島先生に」「Felix Philharmonic Library」「F.V.P.No.4」「T.59」「昭和十六年六月三日」と記される。村野が中学校を卒業して間もない頃の作品である。小島先生への献辞があり、メンデルスゾーンの名前を冠した自分の「文庫」の番号を付けるなど、村野が作曲家として生きる決意が伝わってくる。

村野の作曲を考える上で、小島先生の存在はきわめて重要であると思われるので、東京音楽学校時代の記録から記してみよう。小島幸(旧姓竹内)は、昭和10年3月に東京音楽学校甲種師範科を卒業した。通常、卒業演奏会には本科卒業生のみが出演するが、異例なことに竹内幸は師範科卒業生でただ一人、ソプラノ独唱でヴァーグナー作曲、歌劇《タンホイザー》中の〈エリザベートの祈り〉を演奏した。

さらに昭和13年3月の研究科修了演奏会でメッツォソプラノとしてシューベルト作曲《魔王》を独唱しているのだが、竹内は昭和11年度と12年度に、研究科ではなく聴講生として在籍していた。東京音楽学校の規則では、研究科に入学できるのは「本科卒業者」で、それ以外の者でも試験により同等の学力ありと認められれば「許可スルコトアルヘシ」とされたが、彼女は聴講生として勉強を続け、研究科の修了演奏会に出演した。

よほど実力が認められていたのであろうが、東京音楽学校の卒業演奏会の歴史でも異例中の異例である。小島幸は日本音楽コンクールに入賞し、数々のオペラにソプラノ歌手として活躍し、昭和61年、神戸市の文化功労者(藝術)に選ばれた。平成19年12月に97歳で世を去った。村野が「小島先生に」作品を捧げた昭和16年頃は結婚し神戸に住んでいたのであろう。

作曲家志望の青年にとって、自分が書いた曲を、一流のソプラノ歌手が本格的な歌唱で目の前で歌ってくれたら、これほど幸せなことはあるまい。実際に歌われるのを聴くことで、自ら気付き、自分の耳を育てることになる。小島先生からは音楽上の助言も貰えたのではなかろうか。《小兔のうた》から《白狐》の〈こるはの独唱〉に至るまで、村野が声楽作品を書く際には、その時々に小島幸先生の歌が耳元にあったのではなかろうか。

島崎藤村の「小兔のうた」は、藤村が明治31(1898)年7月に木曽福島で一夏を過ごしたときの詩で、同年12月に刊行した第三詩集『夏草』に含まれる。

主題は畑に出没する小兎だが、自然界の扱い方は前作の『若菜集』や『一葉集』とは異なり、農民が小兎に麦畑を荒らされて心配するさまを、農民の側から客観的に詠っている。装飾的な要素も控えめに、より写実的になっている。農民の心情と、すばしこい小兎の動きが作曲のポイントと言えようか。

村野は農民と小兎の、深刻だが滑稽味もあるかけひきを、「快速調」で、ピアノ前奏のホ短調、四分の二拍子、軽やかで素早い動きに託す。「歯切れよく」と記された歌のパートは冒頭から「ゆきてとらへよ」をスタッカートで技巧を聴かせ、前打音を小節(こぶし)のように効かせながら小兎のすばしこさと、追う農民のかけ合いで進んでいく。

ここまではいわば説明的な“語り”である。対照的に「たわにみのりし穗のかげを/みだすはたれのたはむれぞ」「ゆふづゝ沈む山のはの/こだまにひゞくはたけうち」はト長調に転じ、流れるような旋律で、農夫の心情が歌われる。基本的には西洋音楽の和声学に則っているが、近代の日本の作曲家が、日本語の詩を生かす作品の創出を模索したように、《小兎のうた》では歌詞を生かすための工夫から日本的な旋法を取り込んだのであろうと考えられる。

画像一覧

| Images |

|

演奏会、放送などでご利用の際にはクレジットを入れてお使いください。 |